Эта статья была опубликована в журнале Генеральной прокуратуры РФ «Законность», в № 5 за 2007 год. Она и сегодня актуальна, и будет актуальной еще долго. Причина — научный тупик, в который зашла автоэкспертиза, в стремлении к упрощению описания удара начав применять гипотезы для моделирования реальности.

Эта статья была опубликована в журнале Генеральной прокуратуры РФ «Законность», в № 5 за 2007 год. Она и сегодня актуальна, и будет актуальной еще долго. Причина — научный тупик, в который зашла автоэкспертиза, в стремлении к упрощению описания удара начав применять гипотезы для моделирования реальности.  Эта статья была опубликована в журнале Генеральной прокуратуры РФ «Законность», в № 5 за 2007 год. Она и сегодня актуальна, и будет актуальной еще долго. Причина — научный тупик, в который зашла автоэкспертиза, в стремлении к упрощению описания удара начав применять гипотезы для моделирования реальности.

Эта статья была опубликована в журнале Генеральной прокуратуры РФ «Законность», в № 5 за 2007 год. Она и сегодня актуальна, и будет актуальной еще долго. Причина — научный тупик, в который зашла автоэкспертиза, в стремлении к упрощению описания удара начав применять гипотезы для моделирования реальности.  Эту лекцию я написал в 2008 году перед научной конференцией по автотехнической экспертизе, которую провели в Уфе совместно РАН и МЮ РФ. И хотя ничего с мертвой точки с тех пор не сдвинулось, надо продолжать расшатывать эту кривую систему, которую блестяще описал проф. В.И. Сергеев в статье про честный и справедливый суд .

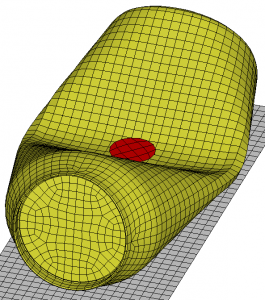

Эту лекцию я написал в 2008 году перед научной конференцией по автотехнической экспертизе, которую провели в Уфе совместно РАН и МЮ РФ. И хотя ничего с мертвой точки с тех пор не сдвинулось, надо продолжать расшатывать эту кривую систему, которую блестяще описал проф. В.И. Сергеев в статье про честный и справедливый суд .  Методика транспортно-трасологической экспертизы (Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о ДТП. Методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М., 2006г.) содержит только два категоричных способа установления места столкновения, доступных государственным экспертам – по следам сдвига колес или по осыпи земли с нижних частей автомобилей.

Методика транспортно-трасологической экспертизы (Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о ДТП. Методическое пособие для экспертов, следователей и судей. – М., 2006г.) содержит только два категоричных способа установления места столкновения, доступных государственным экспертам – по следам сдвига колес или по осыпи земли с нижних частей автомобилей. Все публикации пользователя 99

Соавторские публикации 5

По разделам

По категориям дел

Общеуголовные преступленияАдминистративные делаЭкспертная деятельностьПрочее- — Основная специализация